ラグリエで販売しているデザインフロアマット(クッションフロア)。

通常180cm幅のクッションフロアは、そのままでは大きすぎて扱いにくいので、自社工場でお客様のご希望サイズにカットして販売している人気商品です。

ただ、必要サイズで販売しているので、端材が発生してしまうのも確か…

この端材も、なにかに有効活用できたらいいのに。

そんなとき出会ったのが、『MODECO(モデコ)というお店が、廃棄されていたフローリングマットの切れ端を材料にしたフローリングバックを作っているらしい』という情報。

フローリングバック!?

もしかして、クッションフロアで作ったバックなのかもしれない。

これは、詳しくお話をお伺いしていみたい!というわけで、今回はフローリングバックをプロデュースし、販売しているモデコさんにラグリエスタッフがインタビューに行ってきました!

\あなたのお部屋を素敵にする/

もくじ

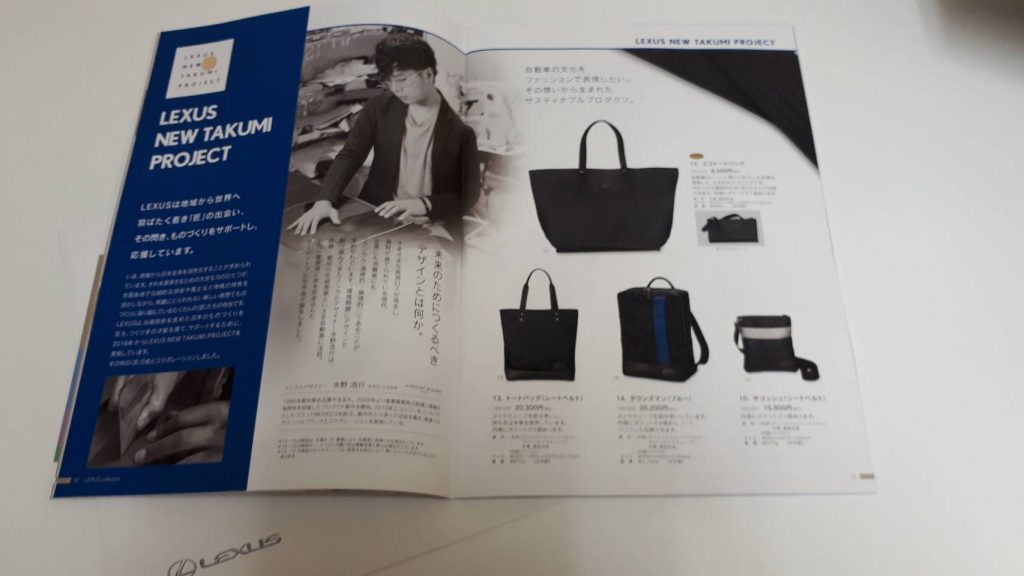

MODECO代表の 水野さんにお話お伺いしました!

下調べした時点では、名古屋の大須に店舗があるらしいので、そちらにお伺いしたい!と思ったのですが、いま現在は営業されていないとのこと…コロナ禍の影響でしょうか?

そのあたりも含めて、MODECO代表 水野さんにお伺いしました。

今日はよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

店舗のほうが…メールでお知らせした通りなんですけど、店自体は3年くらい前から小売り事業をやめていまして、今はアトリエもないっていう状態で。

本当はいつもお招きする事務所スペースがあったんですけど、そこもちょっと今は改装中でして。 お受けする場所がなくて、ごめんなさい。

そうなんですね。

今は、小売業態をウェブに絞っていらっしゃるのはどうしてでしょうか?

ファッションブランドとして常に在庫積んでっていう『ストック型のビジネスモデル』って、絶対に廃棄が出るんです。

辞めた理由の一つはそこですね。

モデコは在庫廃棄したことないですけど、この商流に乗っている以上、ゴミを削減するためにやり始めたのに、結局、またゴミになる可能性が残っている。

それはやっぱり『ビジネスモデルとして適切じゃない』ということで、当時6店舗くらいまでやっていたんですけど、全部撤退しました。

なるほど、コロナ禍は関係なく、そういう理由だったんですね。

百貨店でインショップとしてやっていた時もあるんですが、そちらはセールに巻き込まれてしまうんですね。

価値を上げるために頑張ってデザインして作ってるのに、3か月定価で売って、はい、あとはもうクリアランスやってくださいって、それがもうおかしいなって。

そんなことやってるから、消費者の感覚も狂うし、生産者が苦しむっていう構図ができてしまう。こういった商流にも乗っかりたくない。

じゃあもう、小売店を一回やめようって。 まぁ、ちょっとこれは余談ですけどね。

MODECOのフラグシップコレクション フローリングバックについて教えてください!

さっそくですが…

MODECOのフローリングバックについて、詳しく教えてください。

フローリングバックの素材は、クッションフロアなんでしょうか?

クッションフロアを使うときもあったんですけど…今は基本、屋内用ではなく、『重歩行用』っていう屋外で使うフローリングシートをメインにしています。

靴で踏んでも大丈夫な、耐久性的に一番強度があるものですね。

屋内も屋外も共通して、廃棄には、ものすごくコストがかかります。

その中でも特に重歩行用のシートの方が、リサイクル・廃棄コストの面でいくとより負担が大きいところもあって…サンゲツさんの希望もあったんですね。

都度出てくる端材をとにかく少しでも削減していきたい気持ちと、こういったものから何か新しいものが生み出せるものはないかっていう…

このフローリングバックの販売は12年くらい前からなので、モデコの中でも一番古いラインになります。

サンゲツの重歩行用床材の端材が材料なんですね。

サンゲツさんはもともと、かなり環境に対するマーケティングなどの意識が高い企業でしたね。

手前みそではあるんですけど、自分が取材を受けてきたり、ドキュメンタリーに出たりする中で、企業さんって普通嫌がるんです。

『産業廃棄物がこういう風に余ってる、廃棄している』と表に出すことに対して。

12~3年前の当時は、本当に嫌がってたんですよ。

今でこそ、割と少しずつオープンになってきて、隠してコソコソ捨てるくらいだったら、こういう風に再生していくって堂々と発信するような、ポジティブな方向に変わってきていますけど。

サンゲツさんは、当時からオープンな感じでしたね。

ドキュメンタリーになると特にそうなんですけど、現場に行きたいってなるじゃないですか。

そこの現場を見て、どんなモノが出て、どんな風に廃棄されてどうやって生まれ変わっていくのかっていう、ストーリーを追いたい。

それで、いろんな企業さんに連絡すると「ちょっと広報の許可が…」とか言って断られるんですけど、サンゲツさんは基本OK。

やっぱりそこはもう、そもそもの姿勢が違うんですよね。

サンゲツさんの協力があったから、今のスタートを切れたと思います。

なるほど。

10年以上前から、先駆けて環境への配慮ができる企業だったなんて、さすがサンゲツさんですね!

ところで、サンゲツの国産クッションフロアにはグラスウールっていう素材が使われているんですが、フローリングバックはそういう部分はどうやって加工しているんでしょうか?

※グラスウールってなに? 詳しくはこちら

グラスウールね…あの一番基布になる部分には…ちょっと手法は言えないんですけど…剥いでます。

剥いでるんですか?!そんなことできるんですね… だからシートみたいな感じになってるんですね。

そうです、あれはたぶん3層になってるのかな?

クリア層とプリント層とグラスウール層ってあって、グラスウール層は取ってます。

一時期、グラスウール層も使ってたんですけど、重たいのと、あとはグラスウールの繊維がちょっとこう、ぴゅっと出てきちゃったりとかして、危ないなってなってしまって。

どうしてもその部分だけは、廃棄しないと、フローリングはチョット難しいよねってなりました。

クッションフロアのグラスウールと比べても、重歩行用のフロアのほうはもっと、重たく硬いものが貼られてるんで、基本そこだけは取り除いてます。

じゃあ「これ使ってください」って渡されたときには、グラスウール層がまだ付いていて、加工するときに取るんですか? …取れるんですか??

取れましたね(笑)

全部の廃材に関して言えることですけど、これでできるかな、あれでできるかなって、廃材って一個一個、そういった試行錯誤の連続だったりするんですよ。

まず基本、大量生産には向かないんですよね。

大量生産できたとしても、毎回モノがバラバラなんで、たとえばウェブで載せるときも、一個載せたけれど、同じものが次いつ作れるか分からない、みたいな状態になってしまうので。

そういった面から考えると、本当はカタログ作ってのカタログ販売、ウェブもまぁカタログ販売なんで…それらとも相性が悪い素材ではあるんです。

だから、実は受注生産が一番合ってるんじゃないか、とは思っていますね。

\フローリングから生まれた/

どうしてMODECOが生まれたのでしょうか

水野さんご自身は、なぜそんなに『環境に関してちゃんとしなきゃ』っていうお考えなんですか?

よく話す話ではあるんですけど…もともと僕はずっと音楽やっていたんですよ。

その辺のしがないバンドマンで、音楽でメシ食っていこうと本気で思っていて。

音楽をやっていく中で、作詞だとか作曲だとか、いわゆるクリエイティブっていうことを自分でやり始めて。

最初はただのロック好きだったのが、なんで自分がロックを歌うのか、言ってみれば深層心理にどんどん入っていって…そうするとだんだん思想に触れだすわけですよ。

自分は何を伝えたいんだろう、何を届けたいのか、って。

音楽を通じて何かできないかっていうことを考えている中に、『環境問題』っていうのも一つあったんですよね。

音楽をされていたことが、環境問題へ目を向けるきっかけになったんですね。

あと、もともと僕、歴史マニアで。

知識バカというよりか…こう見えて、歴史をすごく大切に思ってて(笑)

今も、歴史の文脈のひとつって考えたときに、この時代にすべきことっていうのが、やっぱりその時代ごとに存在するんですよね。

そういった歴史の中で、じゃあ自分はこの時代に何をすべき、すべきことがあるだろうかって考えたときに、平たく言うと、音楽では限界があるだろうなって思ってしまったんです。

『音楽で世界を変える』って、事実としてあるのかもしれないけれど、かなり難しいなって感じたんです。

じゃあもっと直接的に、この時代における社会問題に、なにか自分でできることないかなってことをうっすらと思い始めて…それで、音楽を辞めて。

何をしようかなって思ってるときに産業廃棄物と出会ったっていう。

『環境問題に目を向ける』ということから、実際に行動に移すところまで行くっていうのは、本当にすごいことだと思うんですが…。

なんでこれみんな捨てちゃうんだろう?っていう単純な話ですよ。

誰も何もしないんですよね。 それはたぶん、ポイ捨てを拾うか拾わないかの差に近しい感情なんですよ。

よくそうやって『すごいですね』って仰ってくださる方いるんですけど…でもまぁ、『汚いな』とか『もったいないな』って思うものに対してのアンテナの違いなだけで。

たぶんめちゃめちゃ貧乏性で、もともとが『もったいない病』で、このまま捨ててしまうことのが単純にもったいないなって。

12年前当時で言うなら、 企業や社会からすると、どうしても、 サプライチェーン※の中でスルーしてしまう、モノを作る過程で生まれる廃材にまで手をかけられない、ある意味かける必要のなかった時代だったんですよね、たぶん。

今でこそ、そういう時代ではなくなってきてるいう感じですけど、12年前はまだそんなことなかったんですよ。

※サプライチェーンというのは、製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れのこと。 日本語では『供給連鎖』といわれています。

モデコを始めるにあたって、最初に取り掛かったのは、フローリングバックだったんですか?

本当の最初は、折り畳み携帯電話のモニター内で、衝撃を吸収するウレタン材(発泡製品)の発泡不良があったものに注目しました。

廃棄しようとすると、燃えすぎて焼却炉を傷めてしまう問題があったんです。

2007年くらいから、CO2削減の時代に入って。 今は、SDGs(エスディジーズ)とか、サスティナビリティーっていうキーワードが出てきていますけど、当時は『エコロジー』とか、『CO2削減』っていう表現でしたね…

心ある企業さんは、そういったところで、少しでも削減努力をしていきたいっていうところからスタートで。

サンゲツさんはその携帯用のウレタン材の次くらいです、ご縁があったのは。

\フローリングから生まれた/

MODECO代表の水野さん自身のことも聞いてみました!

最初に携帯のウレタン材に注目するなんて、水野さんは工学部などのご出身ですか?

いやいや、高卒のただのバンドマンですよ。

15歳くらいから、ほんとに音楽ばっかりやってて。

お世話になったライブハウスの社長が、22歳までに結果出なかったら、いったん考えろってことをちゃんと指導してくれたんです(笑)

バンドマンに限らずですけどね、やっぱり自分のアイデンティティがそこにあるんで、それをやめちゃうと全部が否定された気持ちになってしまうから、辞めれないんですよね、なかなか。

音楽の前はずっとサッカーやってて。

僕の人生めっちゃシンプルで、サッカー、音楽、MODECO。 今また新しいことをちょっとやり始めてるんですけど…

ミュージシャンやモデコを通して、音楽やモノで発信していくって感じですけど、それよりも前っていうのは…

小学生~中学生時代から、なにかそういう考えとか思想ってあったんですか?

幼稚園のころからです、って言えたらよかったんですけどね(笑)

そんな天才少年では全然なくて。 ほんとに、ただのサッカー小僧だったんです。

褒められるの嬉しいからやるとか、サッカーだったら試合出れるのが嬉しいからやる、みたいなベタベタだったと思います。

ただ、早い段階で歴史に興味を持ったのは大きかったかもしれないですね。 僕は、マンガを読ましてもらえなかったんですよ。

アッパー階級とかではぜんぜんないんですけど、一部のバラエティー番組なども、なんか見てなかったのもあるんですけど、見たらいけないような風潮もあり、見てなかった。

唯一買ってもらえた漫画が、『三国志』だったんです。

横山光輝さんの60巻くらいある『三国志』。 読むものはそれしかないんで、ひたすらそればっかり読んで。 第一巻は、「桃園の誓い」第二巻は「黄巾賊退治」…っていまだになんとなく覚えてますけど(笑)

そういうのを読んで、歴史を知ることが、単純な漫画のストーリーを知るのと一緒で。 一挙両得ですよね。

ワンピースのストーリーを語り合うのももちろんいいことなんでしょうけど、歴史の漫画で知識を入れたら、もう少し生産的な知識にも繋がるし、で、そうすると、三国志だけじゃなくて、ほかの歴史も知りたくなる。

なるほど…

幕末戦国、中国史、世界史って広がっていくと、次は点でとらえるんじゃなくて線で捉えだして。

なんで人は争うのかともかも考え出すようになったりとか…あったんでしょうね。

でも、一番大きく自分が変わったのは、音楽で、自分で曲を作ろう、詩を作ろうと思ってからですね。

ここで音楽が出てくるんですね 。

そこが一番の革命期でした。 第一回目の人生の革命期。14~15歳ですね。

要は、誰かから与えられたこととかをやるとか、誰かから与えられた知識を得るとかではなくて、自分で考えて作る、動くってこと。

僕ね、今だに人生の苦しかった時期のトップスリーに入るのって、高校1年生なんです。 寝れなくって。

曲とか詩とかって、『はい、今から作ってください』って言われて、どうやればいいの?になりません??

でもプロを目指す以上、それやらなくちゃいけない。

今思えばやり方なんてないんでしょうけど、そのやり方がない=(イコール)できないように、僕らは教育されちゃってる。 これをあなたたちは宿題としていついつまでに仕上げなさい、みたいなものがあって初めて動けるじゃないですか。

高校1年生の間はほんとに苦しかったんですけど、ちょっとずつやっぱりね。

頑張っていると、ブレイクスルーする時期っていうか、自分の中でちょっとずつこうすればいいのかな、ああすればいいのかな、って自分との精神の向き合い方が上手いかってこともあるんですけど…脳の使い方とかもあると思うんですけど。

まぁ、ある意味、そこらへんで変わってきましたね。

小中はフツーの、ただの歴史好きな、サッカー大好き少年だったですけど、高校1年生くらいからが、めちゃくちゃ転機になりました。

高校1年生の音楽を作り始めた時が1回目の転機だとしたら、2回目はいつ来るんですか?

1回目は、やっぱり音楽辞めたときでしょうね。MODECO始めたとき。

なるほど、そうなりますよね…。

バンドやる人ってモテたくてっていう人多い気がするんですけど、水野さんはどうだったんですか?

僕、男子校だったんですけど、フツーに女性と遊びたかったですよ。 高校時代、青春時代ですよ。 ほんと、チャリをにけつで帰ってみたかったですよ(笑)

それをぐっとこらえ、高校の間は彼女作らいないって決めてて。

みんなが遊んでる時間にとにかく時間と量だけを稼げば…質が見極められないから、とにかく量だけは徹底的にって。

みんなが遊んでる間に、曲作り。ひたすら曲作り。 それしかやり方がないから。

僕はプロになるってところを目標にしたんで。

モテたい動機ではなかったなら、音楽を始めるきっかけは、なにがあったんですか?

僕はもともとピアノやってたんですよ、小学校のころは。

ところが、ある日、学校の理科で音の振動の実験で、ギター使った授業があって。

そのときに、ちょうどギター弾ける子がいて、ちょっと余った時間に、『ギター弾けるんだよね、ちょっと弾いてよ』ってなって。 でも、弾いたのはドレミファソラシドだったんです。

ギターでドレミファソラシド弾いただけでこんな感動されんの?って(笑) ピアノって誰でも弾けるわけじゃないですか、分かるから。

これは、ピアノじゃないのかもしれない、ギターのがスゲーんだってなっちゃって。

だから、モテたいとかそういうのじゃなくて、ドレミファソラシドの違いが悔しくて始めた、っていうのが、ギターを始めた理由で。

でも、その延長線上にこれをやってくってことは、つまりはプロになるってことだよな、プロになるってことはバンドでメシを食わなくちゃいけないのかなってところで。

モテたいが動機では、僕はなかったんですね。 レアケースかもしれないです。

とっても真面目だったんですね、水野少年…

真面目っていうのと、要は欲がそんなに多くはないかもしれないです。

1個の欲にめっちゃ忠実なんですよ、たぶん。

だから、こういうことやるぞ、したいなって思ったら、たぶん、そこを徹底的にやるってことに対して時間もお金も惜しまないだけの話だと思うんですけどね。

そんなにね、たくさん欲あっちゃいかんでしょ、人間って。

煩悩を取り去る、無くすために人間生きてるともいうじゃないですか。

百八つの煩悩を死ぬまでにって…だから早めに消しとこみたいな(笑)

けっこう教育熱心なご両親だったんですね。

んー、小学校のころは、学術的なことすごく言ってきましたけど、でも基本的には放任主義でしたよ。

うちの父が言ってたのが、5つ、これだけはやっとけっていうのがあって、『英語と音楽とコンピューターと歴史とスポーツ』 この5つだけはやっておけって。

たぶんあの人の中で、この5つは世界で共通することだからってことだったと思うんです、たぶんね。

それ以外に何っていうのはあんまり…僕はある意味、反骨精神から外に出て音楽やって、音楽の仲間とか仕事の仲間とかに育てられてきてるっていう自覚はあって、親にはすごく感謝はしてるけど、反面教師として感謝してる。

そんな感じでしたね。 だから、厳しくはなかったですよ。

モデコのこれから 水野さんの新しい挑戦

さきほど、今また、なにか新しい挑戦をされているって仰っていましたが、具体的にはどんなことをされているんでしょうか?

今までのモデコが『モノづくり』で、もうひとつ、『HIROYUKI MIZUNO DESIGN』っていうのが、僕が今まで培ってきた経験だったりとか、まぁ知識も含めてですね、そういう企業づくりをしていこうと。

『モノづくり』と『企業づくり』。

CSV企業※なんて言われますけど、自分たちの事業が、そのまま環境・社会貢献に繋がっていくっていうような。

特に大企業ですね。 大手の企業ほどそこをすごく考えていかなきゃいけなくなってきていると思います。

※CSVというのは、Creating Shared Value=共通価値の創造の略称です。

企業における経済的な価値創出だけでなく、社会と共有の価値を創造していくことが目指されます。

CSV は社会価値をも生み出すために、様々な活動を自らが積極的に起こし、協業していく価値創造の実践が基本となります。

これは単純にポーズとかパフォーマンスじゃなくて、その金融の部分までつながってきて、もうやらなきゃいけないステータスに入ってきています。

まずサスティナビリティの因数分解から始めていって、事業開発・ブランディング、っていう戦略系の…コンサルティングっていうのあんまり好きじゃないんですけど、僕自身が単純に、下手な人間雇うぐらいなら俺を雇ってっていう感じです。

サステナビリティ(Sustainability)とは、広く環境・社会・経済の3つの観点から、この世の中を持続可能にしていくという考え方ですね。

いろんな企業さんで…コメ兵さん、ホンダカーズさん、あとは自動車の車両を設計してるような中小企業さん、つい最近でいくと名古屋市西区にあるMOZOワンダーシティってあるんですけど、MOZOさんのブランディングディレクターも勤めています。

ショッピングセンターの再開発というか、リブランディングだったり…ショッピングセンターって下手するとまちづくりまで発展しちゃうんで。

環境に配慮しつつ…みたいな感じでアドバイスされるっていうことですか?

そうですね。

ただまぁ、どっちかというとサスティナビリティって、これからはもうマスト事項になってきますから。

そこをちゃんと抑えつつ、次の時代に、どういう進化をしていかなきゃいけないかってところのブレーンワークだったり。

単純に、僕がほんと一員になって、ディレクターやったり、アドバイザリーやったり、企業によって単純にそこはフォローするだけなのか、僕がもう完全に入って、ズバズバ変えていくのか…まぁ色々な形を含めて「企業をつくる」ということです。

モノづくりから企業づくりへ…すごいですね!

実はもう一個今、新しくやろうとしてるんですけど…(笑)

「100年後の未来をつくる」っていうのを、ストレートに屋号にして、まだウェブも立ち上がってない状態なんですけど、「after 100 years」っていうのを立ち上げる予定です。

仲間内では訳してワンハンドレッズって読んでるんですけど。 そっちでは、まちとか社会づくりをしていこうと思っています。モノ→企業→まちっていう。

ここまでやれたら、 もう次、やることないな~っていうくらいの(笑)この3つを抑えてれば、人生満足する!くらいな気持ちです。

ワンハンドレッズのほうは、それこそほんとにサプライチェーンの見直しをしたくって。

ファーストミッションとして、1次産業(素材だったり、農家さん、原料を作るひと)、2次産業(加工する人)、3次産業(小売・サービス業)。それぞれにゴミって出るんですよ。それらのゴミを全部ひっくるめて産業廃棄物っていうんです。

どのゴミを扱うのかでも、アップサイクルの在り方も変わってきたりするんですけど、ようはそれぞれで出てきてしまうゴミを、産業廃棄物にしてしまっている構図を、今、変えようと思ってるんです。

つまり、ある所で出てきたゴミは、MODECOでアップサイクルして、社会にもどしたりするわけです。

その構造をちょっと抜本的に、もう1本、ゴミにする前のセンターを作って、ゴミをゴミにしない社会づくりをしたいですね。

なんだかスゴイことになっていますね。

究極、江戸時代って、全部循環してたわけですよね。

だけどそれって、すごいテクノロジーのもとになされていたわけじゃなくて、すごくローテクで。

たとえば、着物を作ります(それも化学繊維でなく、基本的には、全部天然由来のもの)、着ます、着終えてボロボロになったらつぎはぎします、つぎはぎしても着れなくなったら、今度は雑巾になります。雑巾で使い切ってボロボロになったら、最後に燃やします、燃やして灰になったら、またそれを肥料にして畑に撒きます…。

っていうようなサーキュレーションがローテクの中で行われていたんですよね。

でも今は、テクノロジーがあるからそれが出来ていない。

だからそのテクノロジーとかサイエンスの部分で、解決していくこともあるんですけど、とにかく現代版のサーキュレーラーエコノミーをちゃんと考えていくとたぶんできるだろうって思うんです。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは、従来の「Take(資源を採掘して)」「Make(作って)」「Waste(捨てる)」というリニア(直線)型経済システムのなかで、活用されることなく「廃棄」されていた製品や原材料などを新たな「資源」と捉え、廃棄物を出すことなく資源を循環させる経済の仕組みのことを指します。

今はそれを社会づくりの一つとして、いろんな企業に声をかけて…一社でやるっていうよりは、もうみんなで。

主要のプレイヤーっていうのは決まってくるとは思うんですけど、どこかのリーディングカンパニーが、そこの利権などをもって、ガンってやっていく時代でも、もうないかなって思ってます。

特に今は、これだけルールが変わってくると、ある意味の新しい産業革命がきても良いんです。

今この、サスティナブル時代に合わせて、やっぱり新しく企業同士がジョインしあって、産業廃棄物の解決をしていこうとか、そこに新しいエコシステムが生まれてくるっていう。

なんかそういうのが、今ちょうどやり始められる時期なのかなぁって。

まぁ、どこまでやれるか全然わからないですけどね。やれたらいいなーと思っています。

なんでもやりますよ。

MODECO水野さんのインタビューを終えて

『床の廃材からバックを作って販売しているお店がらしい』

それって、どうやって?

その人は、なんで床の廃材でバックを作ろうと思ったんだろう?

そんな想いから、今回、お忙しい中お時間をいただいて、モデコの水野さんにインタビューさせていただきました。

お話はフローリングバックにとどまらず、環境問題について、これからの社会はサーキュラーエコノミーを実現するために、どのように取り組んでいかなければいけないのかを深く考えていらっしゃる水野さんの姿勢に、強く感銘受けました。

自分の考えや思想に従って取り組むべきだと思ったからとにかくやってみる、挑戦する。 やってみて、矛盾を感じたら立ち止まって、また軌道修正をして進む。

できそうで、なかなか出来ないことだなぁと思いました。

またお話の中で、モデコは一時、アメリカ・ロサンゼルスにもお店を出していた時もあるそうで、水野さんのグローバルな視点をお持ちなのも、納得。

歴史好きを公言されるだけあって、今この時代に何をしなければいけないか、ということについて、使命感をもって行動を起こされているのが、本当に凄いなぁと感じました。

今回、せっかくご縁があって、モデコの水野さんとお会いすることができたので、これからラグリエでも、なにかできることはないかと考えています。

『MODECO×rugrea』で、環境に配慮した、ワクワクできるような取り組みが出来たら、とても素敵です…そんな日が、そう遠くない未来に来ることを願って。

また、皆様に嬉しいご報告ができるといいなと思っています。

とりあえず、わが子に『三国志』を買って読ませようかな (笑)

ほんとそうですね!

歴史を学ぶ大切さも、今回、痛感しました。

【MODECO サイト情報】

公式サイト

https://modeco-brand.com/ec/

https://modeco.co.jp/

MODECOとして実店舗での販売は、今現在されていませんが、イベントなどでの出店は、今後も機会があればされるそうです。

今回記事内で掲載した一部写真も、名古屋市栄の久屋大通公園で開催されていた『ヘラルボニーサスティナブルミュージアム』内で展示販売されていたMODECO商品です。

====================

2021年10月 追記

ラグリエで、MODECOバック・ポーチの一部販売を開始しました!

ご興味のある方は、ぜひ『ラグリエ スタイリング』ページよりご覧ください。

\MODECOの商品はこちらでも一部販売中です!/

hattori

最新記事 by hattori (全て見る)

- 2/22はねこの日|The cat dayキャンペーン ペットマットご購入で「mogmog」プレゼント - 2026年2月13日

- 【USER’S VOICE80】柄合わせで継ぎ目すっきり スクールパーケット柄のペットマットDIY - 2026年2月12日

- 名古屋市市政資料館とノリタケの森へ 歴史建築をめぐるラグリエ部活動レポート - 2026年2月9日