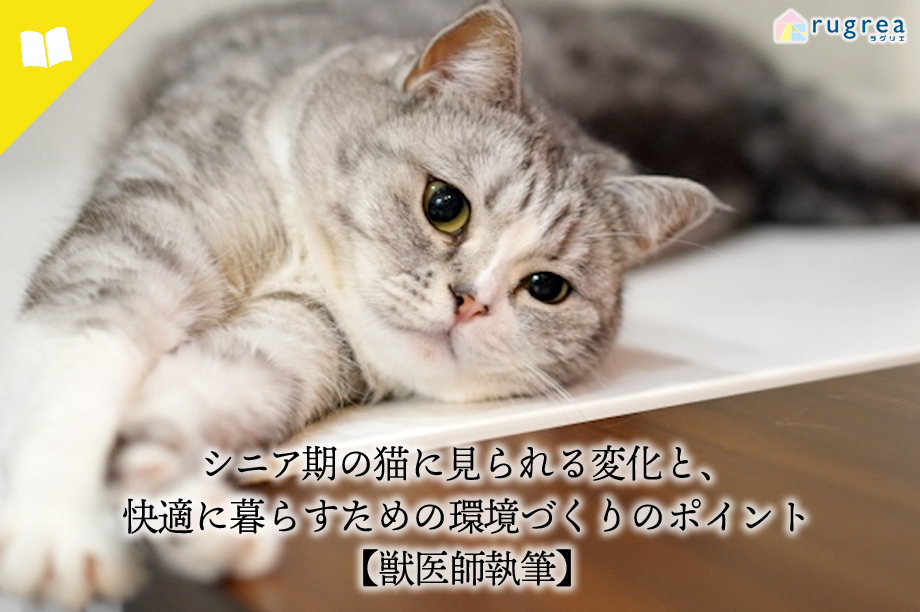

ペットは人間よりも早く歳をとっていきます。「以前に比べて白髪が増えてきたみたい」「いつも寝てばかりいるな」など、愛猫に老いの兆しを感じると少し寂しさも感じますね。

この記事では、シニア期の猫に見られる老いのサインを解説し、体の変化に合わせた生活環境の見直しを提案します。大切なペットとこれからも長く時間を過ごせるよう、猫の老いに寄り添った適切な対応を取っていきましょう。

\ペットとの毎日をもっと豊かに/

もくじ

猫の平均寿命は約15歳

一般社団法人ペットフード協会が実施した令和5年全国犬猫飼育実態調査によると、猫の平均寿命は15.79歳となっています(出典:https://petfood.or.jp/pdf/data/2023/8.pdf)。

人と同じく、猫も獣医療の進歩やフードの質が向上し栄養状態がよくなったといった理由で長寿化が進んでおり、20歳を超える猫も珍しくありません。

猫の20歳は人間の100歳前後に相当するので、20歳の猫は相当の長寿猫と言えます。

シニア期の目安は10歳頃

シニア期の始まりの年齢に、明確な定義はありません。

人間も、同じ60歳でも生活習慣や暮らし方により健康状態に大きな差が出るのと同じように、猫にも個体差があります。

多くのペットフードでは、7歳以降の猫を対象としてシニア用と記載されていますが、猫の7歳は人間の44歳に相当するため、44歳をシニアというのは早すぎる感覚があります。

人間の60歳前後に相当する、10歳頃の猫をシニア期の目安とするのがしっくりくるのではないでしょうか。

ただし、あくまで数字は目安なので、10歳より若くても猫の体や心、行動に若い頃とは違う変化が出てきた時がシニア期に入ったと言える時です。

体・心・行動に現れる、猫の老いのサイン

シニア期の猫に現れる老いのサインを、体、心、行動に分けて解説していきます。

体の変化

・被毛の変化:毛並みがパサパサしてくる、白髪が増える、抜け毛が増える

・目ヤニが増える

・歯の変化:歯が抜ける、歯がすり減る、口臭やよだれが増える

・体重の変化:肥満、痩せ

被毛の変化は、一番わかりやすい体の変化です。毛づくろいをしなくなることで、毛ヅヤがなくなったり、目ヤニがついたままになったりします。

体重の変化は、あまり動かなくなることで太ってくる猫が多いですが、食べているのに痩せてくる猫はホルモンの病気などの可能性もあり、他に消化器症状などの気になる症状があれば動物病院を受診しましょう。

心の変化

・物事に興味を示さなくなり、刺激に反応しにくくなる

・性格の変化:怖がりになる、怒りっぽくなる

歳をとって視覚や嗅覚、聴覚などの五感が衰えることで、周りで起きていることに気づかず反応が鈍くなります。

また、自分の周りで何も起こっていないかビクビク怖がったり、逆にいつも落ち着かず気が立ってしまったりして性格が変わる猫もいます。

猫が驚いたりすることのないよう、猫の近くでは急に動いたりせず、優しく一声かけたり、体をさすってあげるようにしましょう。

行動の変化

・グルーミング(毛づくろい)が減る

・爪とぎの回数が減る

・食事量が減る

・動きがゆっくりになる

・粗相が増える

・寝てばかりいる

筋力や柔軟性など体の機能が衰えることで、今までよりも動作がゆっくりになり、自分の身なりにもあまり気を使わなくなってきます。

また、シニア期の猫は腎臓病や尿石など泌尿器系の病気になるケースも多く、排泄の回数に変化が出やすい傾向があります。

排泄を失敗してしまうことも増えてくるかもしれません。

そんな時は、トイレを置く数を増やしたり、排泄の間隔が開いているようならトイレに連れていって排泄を促すなど注意してみてあげましょう。

シニア猫の過ごしやすい環境づくり

体の働きが衰えてきたシニア期の猫に必要な、生活上の配慮をまとめました。

段差を減らし、生活スペースをバリアフリーにする

猫はキャットタワーや家具などの高い所に登り、その上で自分だけでくつろぐのが大好きです。

しかし、シニア期になると筋力が落ち、今までのようにジャンプができなくなります。踏み台やスロープを置いて段差を小さくするといった配慮をしてあげましょう。

ただし、猫がまだ元気なのに先回りしてスロープなどを設置すると逆に運動不足や筋力低下につながってしまうので、高いところに登りたそうなのに登れないなどのサインが見られてから設置するのがよいです。

床材を見直す

爪とぎの頻度が減って爪が伸びていたり、足腰の踏ん張りが効かなくなってくると、フローリングの床では滑りやすくなってしまいます。

また、高いところから飛び降りた時の衝撃は足腰に負担がかかります。床にマットを敷くなどして、猫が動きやすくなる工夫をしてあげましょう。

猫用ベッド、トイレ、食器などのグッズを見直す

シニア期に入ると、今まで以上に寝床で過ごす時間が増えます。猫用のベッドは、クッション性が高く、粗相した時に洗濯がしやすいものを選びましょう。

トイレは、回数が増えたり、粗相してしまって汚すことも多くなります。

トイレの数を増やしたり、縁が低いなど入りやすいような形状のものに変えてあげましょう。周りにフロアマットを敷くと掃除もしやすくおすすめです。

食器は、台の上に置いたり、高さのあるものを使ったりして、前傾姿勢を取らなくても食べやすいようにするといった工夫をしましょう。

大きく生活環境を変えない

シニア期の猫が過ごしやすくなるためのちょっとした家具の移動や段差の設置といった小さな環境の変化なら問題ありませんが、大規模な模様替えや引っ越しなどは慣れ親しんだ生活から離れることになり、猫がストレスを感じる原因となるので注意しましょう。

また、シニア期の猫に物足りなくなり新たに子猫を迎えるという方もいらっしゃいますが、あまりおすすめできません。

家族の注目が子猫に移ってしまったり、子猫に振り回されることで生活パターンを乱されたりしてストレスを感じることになるのでできればやめましょう。

シニア期の猫の体調チェック

歳を取ると病気になりやすくなるのは人も猫も一緒です。普段からよく猫に触って、ちょっとした変化にも気付けるようにしましょう。

・見た目の体型の変化だけでなく、毎月体重も測る

・うんちやおしっこなどの状態や回数を確認する

・毎日猫とスキンシップを取り、体の隅々まで触って被毛や皮膚、目や口の中などをチェックする

・半月に1度程度、動物病院に行って健康診断を受ける

まとめ

シニア期の猫に見られる体、心、行動の変化と、それらの変化に合わせた生活スペースの環境づくりを解説しました。

・シニア期の明確な線引きはなく、老いによる変化が出てきた時がシニア期の始まり

・猫の様子を見ながら、生活スペースのバリアフリー化や床材の見直しなどを進める

・猫は変化を好まない動物で、特にシニア期の猫は大きな環境の変化(大規模な模様替え、引っ越し、新しいペットの飼育など)はストレス源となるため控える

・毎日よく猫を触り、ちょっとした変化に気付けるようになる

シニア期の猫には若い猫のような活発さはなくても、穏やかで落ち着きがあるというよさがあります。体や心の老いをサポートしながら、毎日を楽しく過ごしてください。

\ペットのための高機能クッションフロア/

==================

こちらの記事もおすすめです!

安家 望美

最新記事 by 安家 望美 (全て見る)

- 犬の介護でノイローゼにならないために 便利な介護サービスやグッズを紹介【獣医師監修】 - 2025年9月15日

- 老犬の介護ガイド 老後を安全・快適に過ごすための環境づくりと介護用品を紹介【獣医師監修】 - 2025年8月25日

- 愛猫に介護が必要になったら。食事、トイレ、お口のケアの具体的な方法を解説【獣医師監修】 - 2025年8月7日